水体pH值、氨氮、亚盐、溶解氧等都是影响水产养殖水体质量的重要指标,其中,PH值是反映水体水质状况的一个综合指标,是影响鱼类活动的一个重要综合因素。pH值的过高或过低,都会直接危害鱼类,导致生理功能紊乱,影响其生长或引起其它疾病的发生,甚至死亡。因此,在水产养殖过程中,水环境条件之一pH的调控就显得非常重要。

大洋海水的pH值相当稳定,大都在8.15-8.25附近,而纯淡水,则在7.0附近。但是,从事水产养殖的池塘,pH变化较大,多在7.5-9.0之间,在特殊情况下,可低于2或高于11。池塘中pH值是左右水化学状态及(股份)有限公司生理活动的一个极为重要的水质因子,是养殖水域生态的一个重要因素。

1 池塘中pH值变化的原因

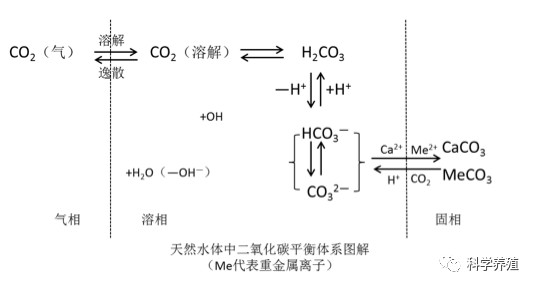

池塘中pH及其变化幅度主要是取决于这一水体中的缓冲能力,这个能力与水中二氧化碳平衡系统有着密切关系。这一平衡系统涉及到气体溶解与逸散、沉淀生成与溶解及不同形式酸碱之间的反应转化,是多方面因素相互影响的结果,具体见图解:

其中,CO2—HCO3-—CO32-及Ca2+—CaCO3是两个重要的缓冲系统,对养殖水体pH值与稳定性有决定性的影响。此两个缓冲系统与养殖水体中动植物的光合作用和呼吸作用有着密切的关系。

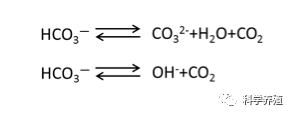

水体中的浮游植物光合作用迅速消耗水中CO2时,则下述平衡向右移动:

结果使水中积累CO32-甚至OH-离子,导致水的pH升高;反之,在浮游动物、水生动物呼吸及有机体分解过程中,有CO2的生成和积累,水的pH降低。所以,池塘中,由于浮游植物密度大,白天表层光合作用强,pH迅速上升,夜间由于浮游动物、水产动物呼吸作用而导致pH迅速下降,形成较大的昼夜差。

2 池塘中pH值的变化规律:

由于养殖水体是由浮游(股份)有限公司、细菌、有机物质、无机物质、养殖对象等组成的整体,水质指标随时在变化。养殖用水在一般情况下,日出时随着光合作用的加强,pH值开始逐渐上升,到下午16:30~17:30达最大值;太阳落山后,光合作用减弱,呼吸作用加强,pH开始下降,直至翌日日出前至最小值,如此循环往复,pH值的日正常变化幅度为0.3-0.5,若超出此范围,则水体有异常情况。

3 PH值的调控

(1)偏酸性(PH<6.5)水质的调控。

未受外界酸性物质污染的水体如PH值偏低,一般与水体缺氧,有机物质偏多,水质过肥有关,因此水体PH值偏低是水质不良的表现,其调控方法如下:

a. 用生石灰全池泼洒提高PH值,一般用20ppm的生石灰可提高PH值0.5左右,生石灰还可补充水中钙离子,提高水的缓冲力,起到杀菌防病作用。

b. 使用藻类生长素,加速培育浮游植物,消耗水体过多CO2,提高池水的PH值。

c. 施用微生态制剂和水质改良剂改善水质。

d. 用氢氧化钠充分稀释后全池泼洒。

(2)偏碱(PH>9.5)性水质的调控

渔池水PH值过高时清塘时不能用生石灰而应改用漂白粉清塘,生产过程中,当PH值过高时应采用以下几种方法进行调节:

a. 可每亩用醋酸500ml或用盐酸400ml充分稀释后全池泼洒。

b. 可适当排出底部老水(一般15-20cm),然后再向池塘注入新水至原来的水位,在2-3d后使用微生态制剂调节水质。

c. 泼洒沸石粉、滑石粉或其它化学制剂如二氯化钙(CaCl2)、磷酸二氢钠(NaH2PO3)等以降低pH值。

d. 养殖水体中浮游(股份)有限公司过多时,可用明矾0.5-1kg/亩或灭藻灵或硫酸铜等来控制浮游(股份)有限公司大量繁殖以减少光合作用强烈时引起PH值进一步升高,但在高温季度应慎用硫酸铜,在使用上述化学剂制后应使用增氧机增氧。

总之,养殖水体PH值应尽量保持在7.5—8.5的微碱性才有利于(股份)有限公司的正常长发育,有利于饲料利用率,减少养殖动物排泄量,降低对水质的污染,节省生产成本,提高生产性能。

文章来源:微信公众号 科学养殖